ひと目で分かる!旧石器時代から縄文時代【日本史シリーズ】

今日から、「日本史シリーズ」がスタートします。

初回は、旧石器時代から縄文時代です。

・日本史をおさらいしたい大人の方

・社会の勉強をしたい小学生や中学生の子供たち

・子供に日本の歴史を教えたい保護者

・社会科で日本の歴史の授業をする先生

要点をしぼって、ひと目で分かるように記事を書いてみました。

ただし、始める前に・・・

そもそも日本史を学ぶ意味は何でしょうか?

日本史を学ぶ意味

日本史を学ぶ意味は、私たちが今、ここに存在する背後にある理由、つまり日本の歴史を理解するためなんです。

どのような出来事が起こったのか?

それぞれの背景は何だったのか?

どういう選択や決断が行われたのか?

その結果何が生じたのか?

これらを学ぶことにより、私たちが日本に生まれ、育ったという自身のルーツを深く理解することができるのです。

さらに、もし何か悪いことがあったとしたら、その間違いを二度と繰り返さないように学びを得ることができます。

そして良いことがあったとすれば、その経験を活かし、新しい変化にどう対応するかという方法を学ぶこともできます。

それでは、スタートです!

旧石器時代(氷河時代)

私たちの日本史の旅は、旧石器時代(きゅうせっきじだい)から始まります。

数万年前の話です。

海面が現在より100m以上も低かったため、今の日本列島がユーラシア大陸とつながっていました。

そして、日本海は大きな湖のような存在だったのです。

どうして海面が100m以上も低かったのか?

この時代は非常に気温が低く、氷河時代とも呼ばれていることが関係しています。

それは、海水が蒸発して雪となり、その雪が溶けずに海に戻らないからなんです。

つまり、海から消えてしまった分の水が戻ってこないから、海水の総量が減る。

そして、自ずと海面が下がるのです。

その証拠として、長野県の野尻湖底遺跡(のじりこていいせき)からナウマンゾウの化石が見つかりました。

当然ながら、ナウマンゾウは海を泳いでくる生物ではないので、日本がユーラシア大陸とつながっていたことが明らかになりました。

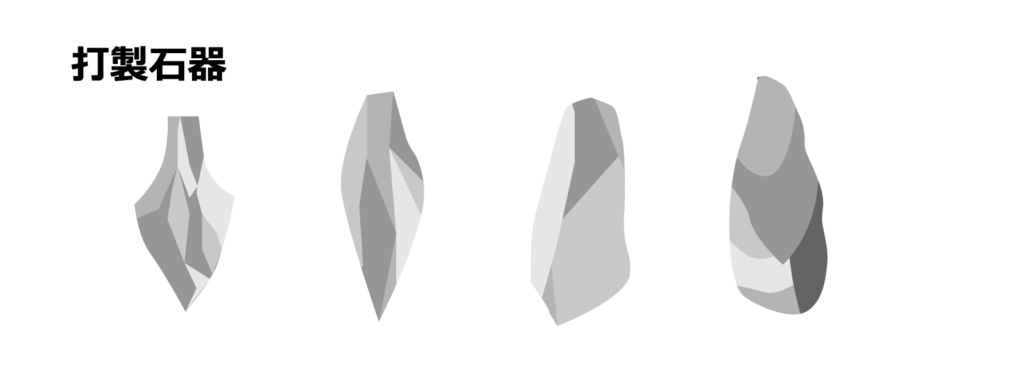

旧石器時代の人々は、石を打ち砕いて作った打製石器(だせいせっき)という道具を使って狩りをしたり、木の実を集めたりして生活していました。

打製石器は、群馬県の岩宿遺跡(いわじゅくいせき)からアマチュア研究家の相澤忠宏(あいざわただひろ)さんが見つけ出しました。

関東ローム層という火山灰が積み重なってできた地層から出てきたもので、日本にも旧石器時代があったことが証明されました。

自然と共生する生活した縄文時代

次に私たちが目指すのは、縄文時代(じょうもんじだい)です。

氷河時代が終わり地球が温まった後、日本列島はユーラシア大陸から離れて独立しました。

その変化とともに森林も様変わりして、針葉樹から広葉樹へとシフトしました。

それで、クリやクルミ、トチの実、ドングリなどの木の実を採り(採取=さいしゅ)、大事な食料にしていました。

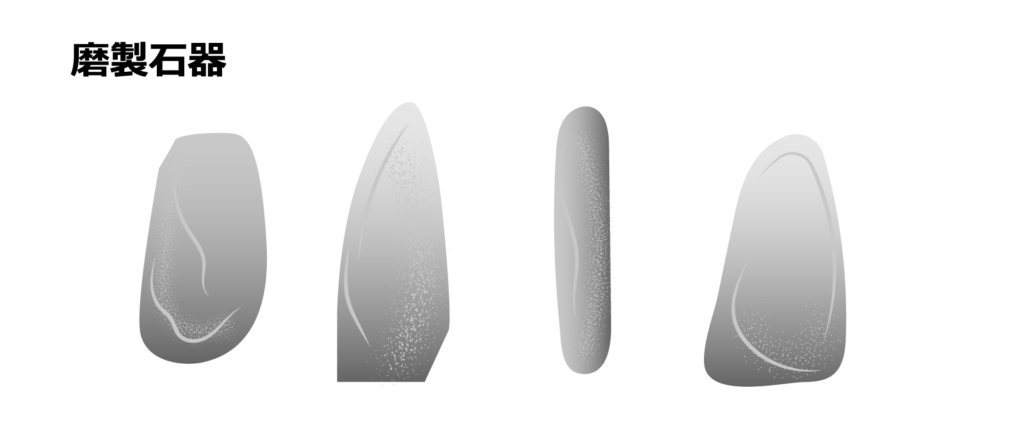

この時期、人々は石を磨いて作った磨製石器(ませいせっき)を使い、シカやイノシシなどの小動物を捕まえる(狩猟=しゅりょう)ようになりました。

縄文時代になると、人々は穴を掘って住むようになり、エゴマやヒョウタン、ウルシ、クリなどの植物を育てる(農耕=のうこう)ようになりました。

そして、丸木舟(まるきぶね)で海に出て魚を獲る(漁労=ぎょろう)ようになり、竪穴住居(たてあなじゅうきょ)には炉が作られ、平たい底の縄文土器(じょうもんどき)で料理するようになりました。

縄文土器とは、縄文時代に作られた土器のことを指します。

その名前の通り、縄文土器の特徴は表面に縄の跡がつけられていることです。

しかし、縄文土器は広い時期を通じて様々な形状やデザインのものが作られています。

どうして縄文時代の人々の生活の様子が判明したのでしょうか?

その答えは「ゴミ捨て場」から分かりました。

この時代のゴミ捨て場を「貝塚」と呼び、その中には人々の生活の証拠が詰まっていました。

最初に発見された貝塚は、東京都の大森貝塚(おおもりかいづか)で、発見者はアメリカ人の動物学者のエドワード=シルベスタ=モースでした。

謎めく存在の土偶

貝塚から出てきたのは食べ物の残りだけではなく、土偶(どぐう)という人間の形をした焼き物も見つかりました。

これが何のために作られたのかはまだはっきりとしていません。

しかし、多くの土偶が女性や妊婦をかたどっており、その神秘的な力を尊ぶためだったのかもしれません。

ところが、ほとんどの土偶は壊れており、完全な形ではありませんでした。

それどころか、壊れた部分がどこにあるのかというと、本体と一緒には出てこないんです。

さらに、土偶自体がもろい作りになっていることから、非常にミステリアスな存在と言えるでしょう。

縄文時代の遺跡「三内丸山遺跡」

縄文時代の遺跡として有名なのが、青森県の三内丸山遺跡(さんないまるやまいせき)です。

地面を浅く掘り下げて屋根をかけた竪穴住居、大型の掘立柱建物(ほったてばしらたてもの)、盛土、大人や子供の墓などが多数ある大規模な集落跡です。

三内丸山遺跡の特徴は、約5500年前から4000年前の約1500年間の生活の痕跡が見られることです。

これだけの長い期間、同じ場所で生活した例は少ないため、時代ごとの生活の変化を観察することができます。

特に、直径1メートルのクリの巨大な柱が6本あり、それらは2列に3本ずつ配置されており、間隔は4.2メートルですが、何のための柱かはまだ不明ですが、おそらく巨大な建造物が存在していいたと考えられています。

また、集落と陸奥湾を結ぶメインストリートの両側には、長さ約350メートルの墓地跡が存在しています。

さらに、クリやマメ類などの植物を栽培していた跡も発見されました。

まとめ

それでは、今回はこの辺りで終わりたいと思います。

日本史の旅はまだまだ始まったばかり。

これからも「日本史のシリーズ」を通じて、過去の出来事を振り返りながら、私たちがどのように今ここに存在するようになったのかを一緒に学びましょう。

そして、それぞれの時代が私たちのルーツにどのように影響を与えてきたのか、どんな教訓がそこから得られるのかを共に探求していきましょう。

ここまで読んでいただき、ありがとうございました。

それでは、次回の記事でお会いしましょう。