ひと目で分かる!古墳時代【日本史シリーズ】

どうも、天津です。

前回は「弥生時代」について解説しました。

今回、日本史シリーズの第3回目は「古墳時代」について解説していきます。

それでは、スタートです!

古墳(こふん)時代とは?

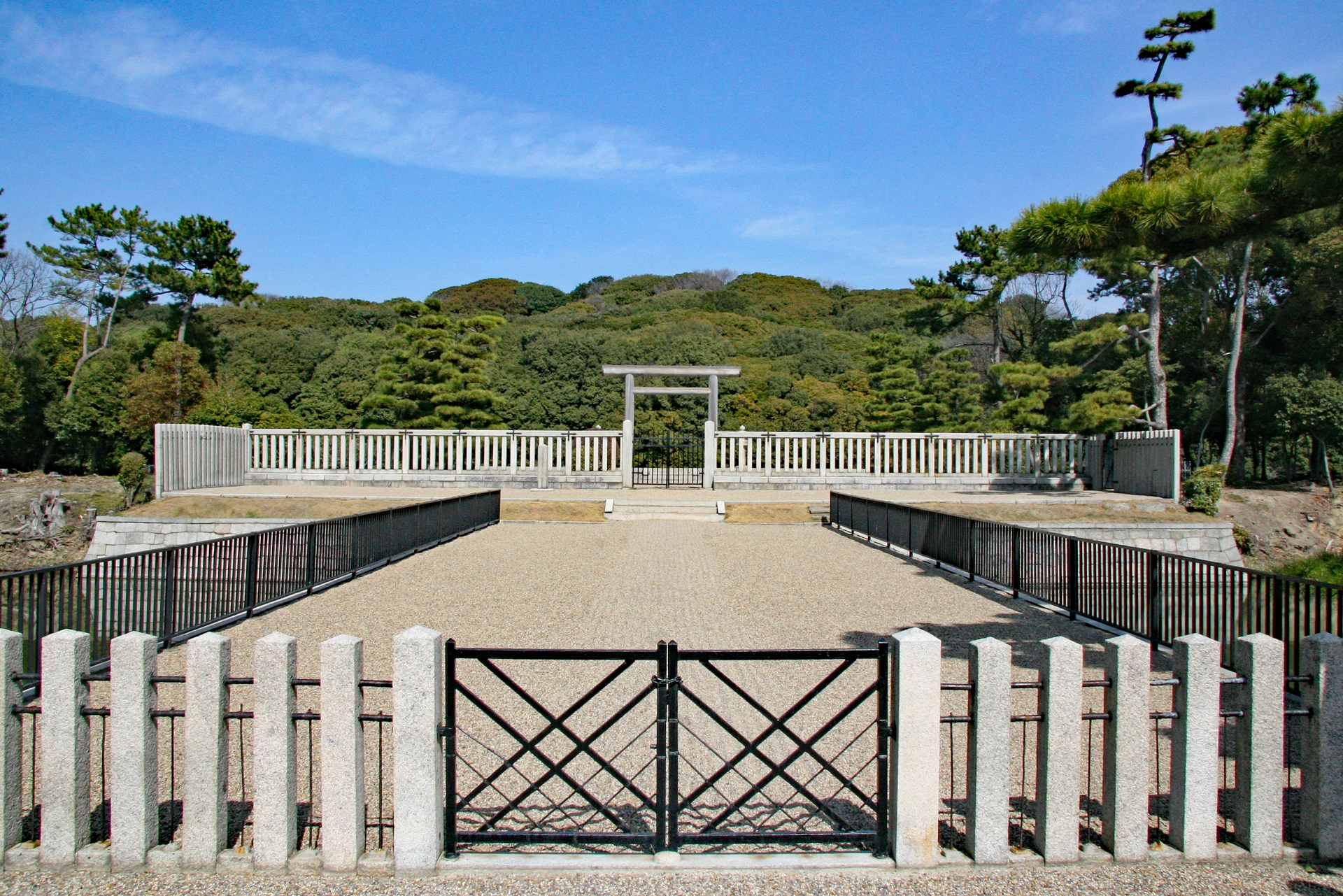

3世紀後半(、奈良県の大和を中心に、大きなお墓「古墳(こふん)」がたくさんつくられました。

この時期を「古墳時代(こふんじだい)」と言います。

古墳にはいろんな形があります。

例えば、円墳(えんぷん=おわんの逆さにしたような形)、方墳(ほうふん=四角い形)、上円下方墳(じょうえんかほうふん=円形の上に四角がのっている形)、前方後円墳(ぜんぽうこうえんふん=鍵穴のような形)などがあります。

古墳の周りや頂上などの表土には、埴輪(はにわ)という焼き物が並べられています。

4世紀末には古墳が巨大化しながら全国へと広がっていきました。

特に有名な古墳は、大阪の堺市にある「大仙陵古墳(だいせんりょうこふん)」という巨大な前方後円墳で、全長は486メートル、高さは30数メートルもあります。

どうして巨大な古墳をつくったのか?

それは、大和政権(ヤマト王権)の支配者である大王が、自分の強大な権力を示すために巨大な古墳をつくらせたからです。

6世紀になると、古墳の数が増加して群集墳(ぐんしゅうふん=狭い範囲に数百の小さな古墳が集中している状態のもの)がつくられるようになりました。

| 古墳時代 | 古墳の形 | 埴輪 | 副葬品 | 埋葬者 |

| 前期 3世紀末〜4世紀 | 多種多様 | 円筒埴輪(円筒形のもの) | 鏡、腕輪 | 宗教的司祭者 |

| 中期 4世紀末〜5世紀 | 巨大な前方後円墳 | 形象埴輪(人や馬、家などの形) | 武器、馬具 | 軍事的・武人的権力者 |

| 後期 6世紀〜7世紀 | 群集墳 | 埴輪は減少 | 須恵器、日用品 | 有力農民 |

大和政権(ヤマト政権)と大王

各地の支配者である豪族たちは、連合国家をつくりました。

やがて支配を拡大していき、「大和政権(ヤマト王権)」を誕生させました。

そのトップを「大王(おおきみ=のちの天皇のこと)」と呼びました。

中国からは倭王(わおう)と呼ばれました。

大王は強大な権力と影響力を、他の豪族や地域の人々に対して示すために、巨大な古墳を建設しました。

5世紀には九州から東北の南部まで支配したとされています。

その証拠に、埼玉県の稲荷山古墳(いなりやまこふん)と、熊本県の江田船山古墳(えたふなやまこふん)から、ワカタケルの名が刻まれた鉄剣と鉄刀が見つかりました。

ワカタケル大王とは、奈良時代に書かれた日本書紀の「雄略天皇(ゆうりゃくてんのう)」とも言われています。

好太王碑

391年、大和政権(倭の軍)が朝鮮半島に出兵しました。

どうして朝鮮半島に進出しようとしたのでしょうか?

その理由は「朝鮮半島の進んだ技術や鉄の資源を求めるため」だと考えられています。

実際に、大和政権は朝鮮半島にある伽倻(かや)という国と密接な関係をもっていました。

そこに中国と朝鮮半島にまたがってあった高句麗(こうくり)が南下してくると、交戦が始まりました。

現在の中国にある「好太王碑(こうたいおうひ)」には、大和政権+百済(くだら)VS高句麗(こうくり)+新羅(しらぎ)が戦って、大和政権に高句麗が勝ったことが記されています。

『宋書』倭国伝

高句麗に負けた大和政権は、その高句麗の権威を利用しようと貢物を持っていくことを考えました。

中国の歴史書『宋書』倭国伝(そうしょわこくでん)には、

・讃(さん)

・珍(ちん)

・済(せい)

・興(こう)

・武(ぶ)=ワカタケル大王=雄略(ゆうりゃく)天皇

の倭の五王が使者を送ったことが記されています。

氏姓制度

豪族たちは「氏(うじ)」と呼ばれる血縁集団をつくり、蘇我氏(そがし・そがうじ)、物部氏(もののべし・もののべうじ)、中臣氏(なかとみし・なかとみうじ)などを名乗って、大和政権に仕えていました。

※氏には、蘇我氏などの「地名」に由来するものと、物部氏、中臣氏などの「職」に由来するものがありました。

また、大王から臣(おみ)、連(むらじ)、君(きみ)、直(あたえ)などの「姓(かばね)」という称号を与えられました。

この制度を「氏姓制度(しせいせいど)」といいます。

古墳時代の人々の生活と渡来人

4世紀から6世紀頃、中国や朝鮮半島から日本に移り住んだ人々「渡来人(とらいじん)」が、日本に新しい技術や文化を伝えました。

・漢字

・金属の使い方

・儒教(じゅきょう)

・養蚕(ようさん)

・機織り(はたおり)

・土木技術

・須恵器(すえき=薄くて硬い質の土器)

・仏教(ぶっきょう)=日本の歴史に大きな影響を与える→飛鳥時代へ

人々は竪穴住居に住んでいて、室内には朝鮮半島から伝わった「かまど」がありました。

まとめ

古墳時代は、日本の歴史の中で非常に重要な時期であり、その影響は現代にも色濃く残っています。

巨大な古墳の存在、須恵器の美しさ、大和政権の力強さ、そして一般の人々の日常生活などの全てが、この時代の豊かな文化や歴史を形成しています。

歴史を学ぶことで、我々は過去の人々の知恵や生き様を感じ取り、それを現代の生活に活かすヒントを得ることができます。

次回は、飛鳥時代を解説していきたいと思いますので、ぜひご期待ください。

ここまで読んでいただき、ありがとうございました。

それでは、次回の記事でお会いしましょう。