どういうこと?生きるために働いているのに過労死する現実

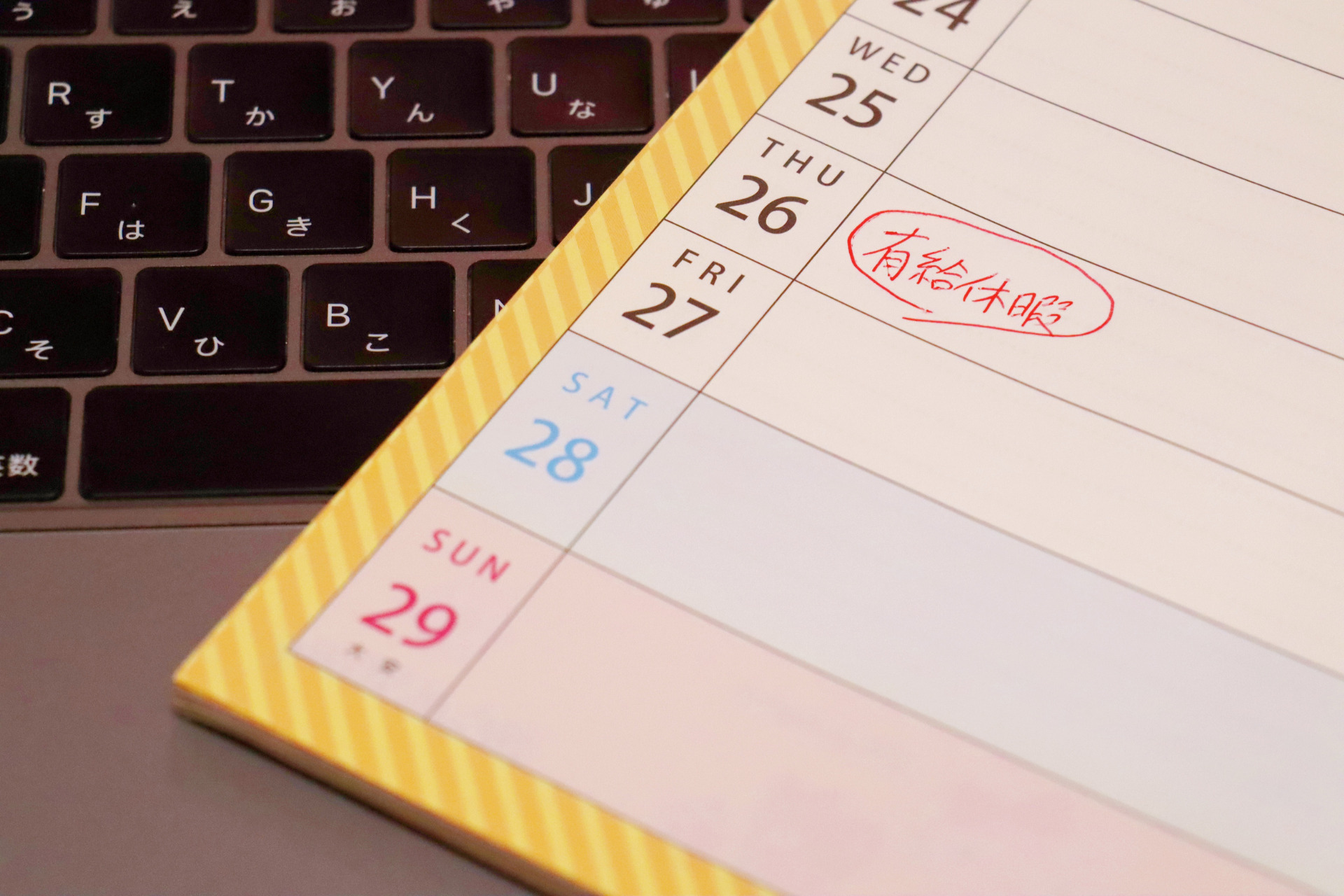

気付けば、今月は80時間も時間外労働をしてしまった。

同僚が過労で休職だって…私は、大丈夫かな!?

働き方改革が日本社会に大きな動きを起こしている現在、まだまだ解消されない過労死等の問題があります。

私たちは何のために働き、何のために生きているのでしょうか?

労働と生命、この2つの間で挟まれた現実を改めて考えてみたいと思います。

働くために生きているのでなく、生きるために働いていると実感する。

それでは、解説してきましょう。

労働の意味とは?

何のために働いていますか?

このように質問をされたら、一人ひとり答えが違うでしょう。

お金のため、家族のため、夢を叶えるため、社会に貢献するため…など様々です。

これらは全て「生きるため」に直結しています。

無駄なく有意義に時間を使うためには、働くという行為自体に、自分自身の生命価値を見出すことが重要です。

しかし、働きすぎが健康を脅かし、病気になってしまったり命を奪ったりすることになるなら、それは本当に「生きるため」に働いていると言えるのでしょうか?

厚生労働省では「過労死等」を以下のように定義しています。

【過労死等の定義】

- 業務における過重な負荷による脳血管疾患・心臓疾患を原因とする死亡

- 業務における強い心理的負荷による精神障害を原因とする自殺による死亡

- 死亡には至らないが、これらの脳血管疾患・心臓疾患、精神障害

また、「令和3年度の過労死等の労災補償状況」を見ますと、請求件数が3099件(脳・心臓疾患753人+精神疾患2346人)となっています。

このうち亡くなられた人は344人(脳・心臓疾患による死亡173人、精神疾患による自殺171人)となっています。

この数値はあくまで申請があった件数なので、申請されていない場合も含めたらもっと人数が多い可能性があります。

実際に過労によって病気になったり亡くなったりしている状況は、現在の働き方・考え方を問い直す必要性を示しているでしょう。

過労死ラインとは!?

日本には「過労死ライン」と呼ばれる指標が存在しています。

過労死ラインとは、「過労死の原因となる可能性がある過度な労働時間」を指す言葉です。

厚生労働省は、労働者が健康を害するリスクが顕著に高まると指摘しています。

具体的には、以下の3つです。

【過労死ラインの目安】

- 月80時間以上の残業

- 6ヶ月連続で月60時間以上の残業

- 2ヶ月連続で月100時間以上の残業

このラインを越えると、心臓疾患や脳血管疾患、精神疾患などのリスクが高まり、過労死(病死・自殺)につながる可能性があります。

過労死ラインの長時間労働を越えなければ大丈夫かと言えば、そうではありません。

安心しては決していけないのです。

これはあくまで指標の一つであり、個々の体質やストレス耐性、労働環境などにより、これよりも少ない労働時間で健康を害する場合もあります。

そのため、過労を感じたり、健康状態に問題が生じたら、早めに医療機関を受診し、労働環境を改善するように努めることが重要なのです。

生きるために働いていると立ち返る

1日8時間労働ならば、残りの16時間は休息や娯楽などの自分の生活時間です。

ところが長時間労働によって生活時間を侵食してくると、ワークライフバランスが完全に崩壊して、仕事をすることそのものが自分の生活であり、人生であると錯覚してしまいます。

本来は生きるために働いているはずなのに、働くために生きていると逆転現象が起きるのです。

さらに持ち帰り残業をしたり、寝ようと思っても仕事のことが気になって眠れなかったり、休日にも関わらず出勤したりと、自分の生活が失われていく。

そうやって過労が進み、最悪の結果を招いてしまうのです。

しかし、そうなる前には何としてでも長時間労働を是正して、自分の生活時間を脅かされることなく、「生きるために働いている」と立ち返らなければなりません。

方法としては、とにかく定時で帰ることです。

定時で帰るようになれば、生きるために働いていることを実感できるはず。

このブログを通して定時に帰るための仕事術を提案していますので、自分に合うやり方を見付けて、実践してください。

私はその手助けをしたいと考えています。

まとめ

今回のポイントは、「働くために生きているのでなく、生きるために働いていると実感する」です。

働いたら働いだ分だけ物が売れる時代も、給料が上がる時代も、終身雇用の時代も終焉を迎えました。

仕事に自分の人生を捧げるのはやめましょう。

そして、自分の人生を生きましょう。

この記事が少しでも良いと感じていただけたら、下記のランキングサイトのバナーをクリックしていただけると嬉しいです。

ここまで読んでいただき、ありがとうございました。

それでは、次回の記事でお会いしましょう。

YouTube

▽動画でもご視聴したい方は、YouTube版がおすすめです!!